Von „nutzlosen Essern“ und Vollzeitphantasien – Wenn Arbeit zur Moralkeule wird

Es gibt politische Ideen, die wirken wie ein Relikt aus dem letzten Jahrhundert. Kaum wird es unübersichtlich, kaum beginnt das alte Arbeitsversprechen zu bröckeln, kommt der Ruf: Mehr arbeiten. Länger. Vollzeit. Am besten alle. Der Vorschlag von Friedrich Merz, Teilzeitarbeit zurückzudrängen oder faktisch abzuschaffen, gehört genau in diese Kategorie. Ein Ordnungsgedanke aus einer Welt, die es nicht mehr gibt.

Was hier verhandelt wird, ist nicht Produktivität, sondern Moral. Arbeit dient nicht mehr der Sicherung von Leben, sondern der Disziplinierung. Wer nicht 40 Stunden liefert, gilt als verdächtig. Als faul, bequem, defizitär. Teilzeit wird jetzt Zeichen mangelnder Tugend. Das ist keine Wirtschaftspolitik, das ist priesterliche Anweisung mit ökonomischem Weihrauch.

Dabei ist die Realität denkbar simpel: Es ist gut, dass weniger Arbeit entsteht. Nicht abstrakt, sondern ganz konkret. Pflegekräfte, Bauarbeiter, Menschen im Handwerk oder in der Reinigung dürften wenig Tränen darüber vergießen, wenn sie nicht mehr ihr Leben im Schichtbetrieb oder auf dem Gerüst verbringen müssen. Diese Jobs sind kein Selbstverwirklichungsseminar, sie sind Verschleiß. Körperlich, psychisch, sozial. Wer ernsthaft glaubt, alle müssten einfach nur mehr davon machen, hat entweder nie wirklich gearbeitet – oder es ist ihm schlicht egal. Wahrscheinlich Letzteres.

Und nein: Nicht jeder Job macht Spaß. Nicht jeder Job stiftet Sinn. Und nicht jeder rammt sich auf die Weltbühne und sonnt sich im Scheinwerferlicht. Und für manche – mich eingeschlossen – ist schon die Vorstellung eines klassischen Bürojobs, 40 Stunden pro Woche vor einem Bildschirm, eine existenzielle Zumutung. Nicht, weil Arbeit an sich verwerflich wäre, sondern weil diese Norm so tut, als sei sie für alle gleichermaßen sinnvoll, gesund und erstrebenswert. Das ist sie nicht. Nie gewesen.

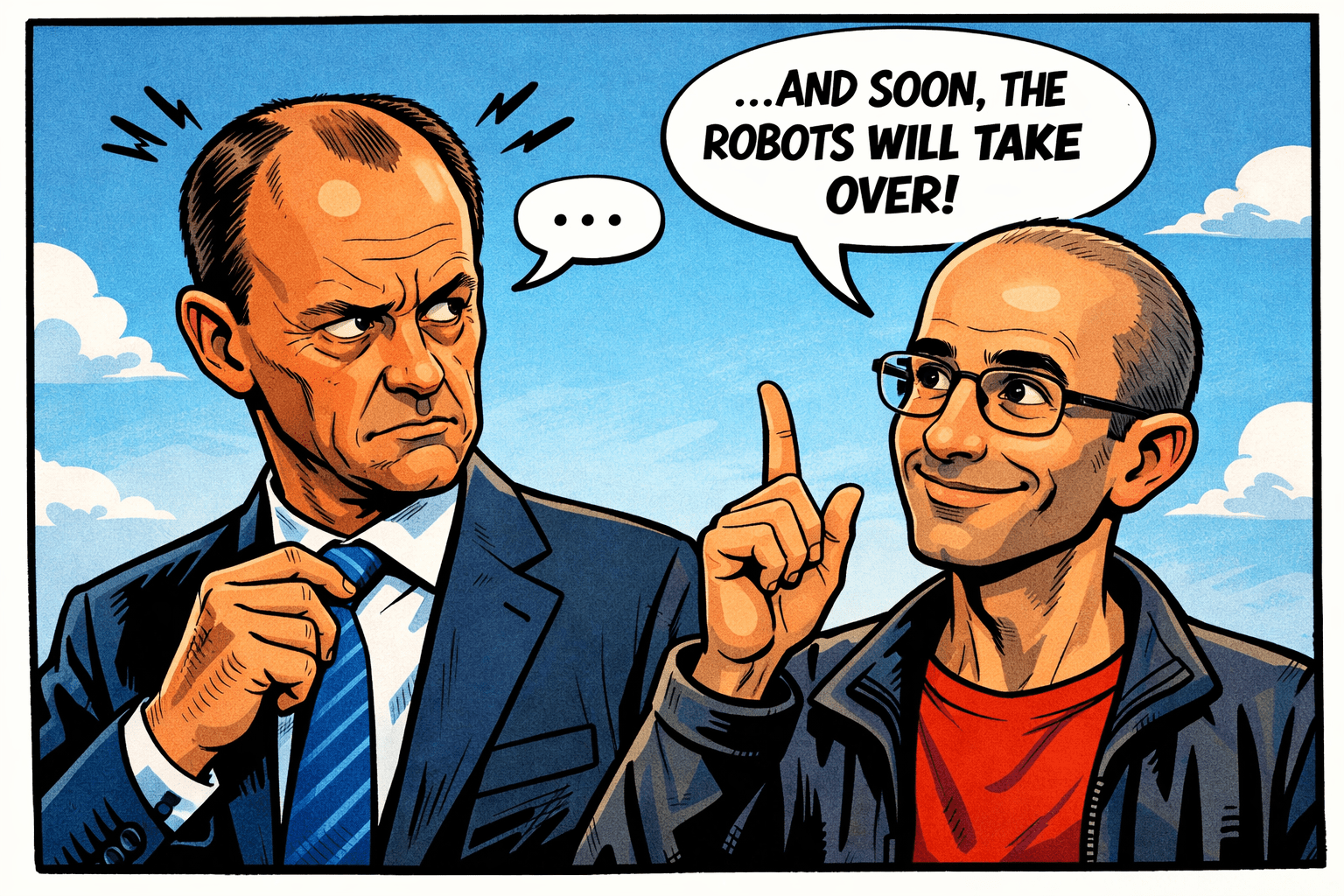

Yuval Noah Harari bringt in diese Debatte ein anderes Schreckbild ein: die wachsende Klasse der „nutzlosen Esser“. Menschen, die im Zuge von Automatisierung und KI ökonomisch überflüssig werden. Analytisch gedacht, aber sprachlich verräterisch. Denn auch hier bleibt der Mensch nur dann vollwertig, wenn er nützlich ist. Fällt die Funktion weg, bleibt ein Problem. Kein Leben, sondern eine Kostenstelle.

So unterschiedlich Merz und Harari auftreten – sie teilen dieselbe Grundannahme: Gesellschaft existiert, um Arbeit zu organisieren. Und wer nicht hineinpasst, wird entweder moralisch gerügt oder statistisch abgeschrieben. Dass genau diese Annahme gerade kollabiert, scheint beide nicht zu beunruhigen.

Denn Technologisierung heißt nicht nur Effizienz, sie heißt strukturell: weniger menschliche Arbeit. Nicht irgendwann, sondern längst. Produktivität explodiert, Arbeitszeit soll trotzdem steigen. Das ist kein Widerspruch, das ist Ideologie. Ein ökonomisches System, das nicht mehr weiß, was es mit Menschen anfangen soll, die es nicht braucht, reagiert mit Zwang.

Vielleicht liegt der Denkfehler tiefer. Moderne Gesellschaften leiden nicht an Mangel, sondern an Überschuss. An zu viel Zeit, zu viel Energie, zu viel Leben, das nicht mehr in produktive Bahnen gezwungen werden kann. Die Frage ist nicht, wie man alles sinnvoll verwertet, sondern wohin mit dem, was sich nicht verwerten lässt. Müßiggang, Verschwendung, Fest, Kunst, Langeweile – all das gilt heute als suspekt, dabei sind es genau diese Formen, die das Zeug dazu hätten, Gesellschaften wieder im Kern zu fusionieren.

Unsere Gegenwart kennt dafür keinen Begriff mehr. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, uns über Arbeit zu definieren, dass uns beim Gedanken an ein Leben ohne permanente Funktion schwindlig wird. Wer bin ich, wenn ich nichts „leiste“? Wer bin ich, wenn ich einfach da bin? Diese Fragen machen Angst. Also ruft man lieber nach mehr Arbeit.

Das eigentliche Skandalon ist nicht die Teilzeit, sondern die Unfähigkeit, uns selbst auszuhalten, ohne ständig nützlich zu sein. Eine Gesellschaft zu denken, in der Existenz nicht permanent gerechtfertigt werden muss. Das klingt weich, fast schon esoterisch – ist aber eine harte politische Aufgabe. Denn daraus folgen unangenehme Fragen: nach Verteilung, nach Sinn, nach Anerkennung ohne Leistung.

Die Zukunft wird weniger Arbeit brauchen. Kein moralischer Appell, keine Arbeitszeitverlängerung, kein nostalgisches Vollzeitideal kann daran etwas ändern. Die Frage ist nur, ob wir den Mut haben, Menschen trotzdem gelten zu lassen. Als Lebende, nicht als Arbeitkräfte.